Heute erzähle dir mal meine Gartengeschichte, damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast und wie mein Weg zur Naturgarten-Expertin verlaufen ist. Spoiler: nicht geradlinig, denn dieses Wort kommt in meinem Leben ohnehin selten vor. Und Zufälle spielen auch gelegentlich eine Rolle. Außerdem will ich zeigen, dass niemand perfekt startet! Aber dazu später mehr – jetzt schön der Reihe nach:

Niederrheinwiesen und Bauernhöfe: Erste Schritte in der Natur

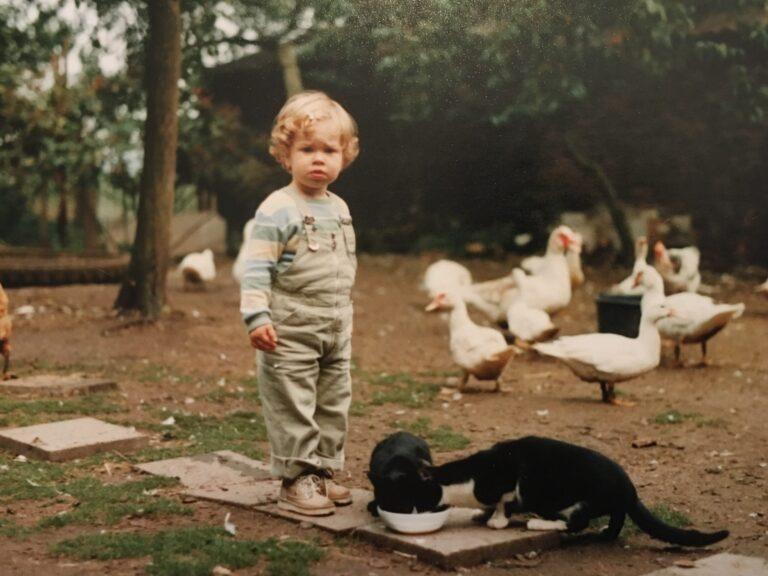

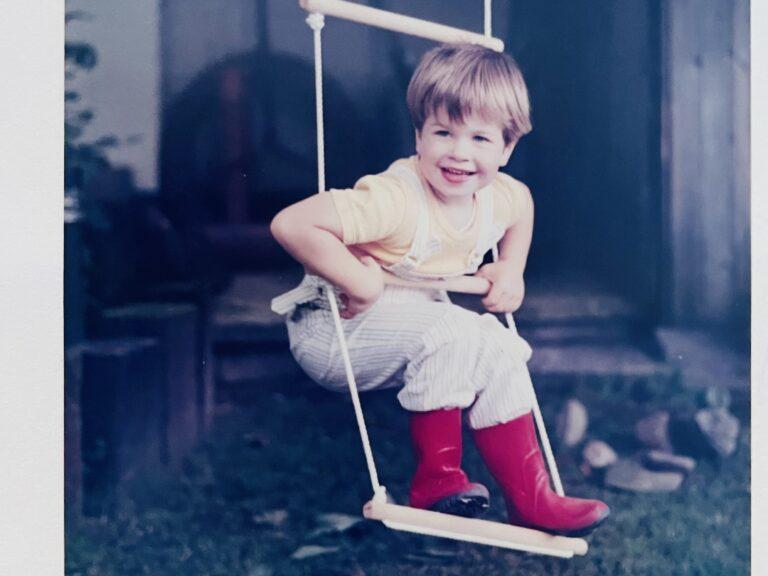

Keine gute Geschichte beginnt ohne ein „Es war einmal“! Also: Es war einmal eine Erstgeborene, Arbeiterkind, später als neurodivergent diagnostiziert, sonst keine Besonderheiten, im Ruhrgebiet der 1980er Jahre. Meine Eltern zogen „jetzt, wo das Kind da ist“ raus aus der Stadt in ein Dorf am Niederrhein. Das bescherte mir die Möglichkeit, im gerade sprech- und lauffähigen Alter hartnäckig nach Besuchen auf dem nahe gelegenen Bauernhof zu verlangen und dort Hühner und Katzen kennenzulernen und Wiesen voller Kamille zu entdecken.

Ich war ein Kind, das Regenwürmern Betten baute, stundenlang malte und schrieb, und nicht ertragen konnte, dass gepflanzte Blumen, nur weil sie verblüht waren, weggeworfen wurden.

Als meine Schwester sich ankündigte, zogen wir allerdings zurück ins Ruhrgebiet, und es folgte eine klassische Kindheit in der Vorstadt. Mein Schulhof war asphaltiert mit drei erhöhten Baumeinfassungen, von denen man immerhin runterspringen konnte. Es gab ein armseliges Gebüsch und keinen Schulgarten. Die Grünflächen und Spielplätze der Umgebung waren durchkomponiert mit ein paar Gerüsten aus Stahl.

Zu Hause hatten wir zwar einen Garten – keine Selbstverständlichkeit in der Großstadt – aber das wilde Grün ließ zu wünschen übrig. Stattdessen gab es die Klassiker der 1980er Jahre: a) Waschbeton b) Essigbaum c) Beeteinfassungen aus alten Eisenbahnschwellen d) Wechselflor-Blumen in Schwarzbrache – und natürlich einen Rasen, auf dem ich nicht laut spielen durfte, den ich aber mähen musste.

Schrottplätze, Brachen und Ausflüge: Hauptsache woanders

Die „Freiheit“ und das Abenteuer fanden jedenfalls nicht im elterlichen Garten statt, sondern auf dem alten LKW-Schrottplatz die Straße runter (inklusive super Kletterbaum!), auf einer heideähnlichen Brachfläche voller Besenginster-Gebüsch in der Nähe, in dem es unendlich viele Buden zu bauen und verwunschene Pfade zu entdecken gab, und vor allem auf Fahrrad, Rollschuhen und später Inlinern – was meinen Radius immens erhöhte.

Im verwilderten Garten von Bekannten, die noch am Niederrhein lebten, und auf den Wiesen und Weiden drumherum fand ich ebenfalls meine Abenteuer. Besonders in den Südtirol-Urlauben, wo es Bäche gab, die man stauen konnte, und Holzhütten und alte Sägewerke, die magisch nach Holz rochen. Auf Blumenwiesen blühte es, Kühe, Kälbchen, Esel und Pferde grasten, und manchmal tauchten auch Gämsen und Murmeltiere auf. Ich heulte Rotz und Wasser, wenn wir nach ein paar Wochen im gefühlten Paradies wieder nach Hause mussten.

Natürlich gab es auch in der Stadt Rückzugsorte mit Natur. Einer davon war der Volkspark Sterkrade, um dessen Teich wir im Sportunterricht immer rennen mussten (und den wir als Jugendliche lieber nachts besuchten). Ein anderer Ort im Grünen war der sogenannte Kaisergarten, ein Park mit Hängebauchschweinen im kleinen eigenen Tiergehege, die sogar in einem Lied besungen werden.

Balkon-Experimente und adoptierte Tannen: WG-Gärtnern in Bochum

In der Bochumer WG, in der ich während des Architekturstudiums in den 2000er-Jahren wohnte, gab es den ersten eigenen „Freisitz“, den ich hätte begrünen können – und die Betonung liegt auf „hätte“. Zwischen Studiums-Nachtschichten, drei Jobs gleichzeitig und jeder freien Minute Klettern fahren dachte ich an alles, nur nicht an Pflanzen. Wir haben immerhin einmal eine Cocktailtomate erfolgreich so hoch gezüchtet, dass sie an die Decke dieser Loggia-Balkon-Kombi stieß.

Ansonsten beschränkte sich unser Draußen-Grün in der WG auf die alljährlichen Weihnachtsbäume, die wir inklusive Schleifchen vom Weihnachtsmarkt „adoptierten“, wenn sie dort am letzten Tag ausgedient hatten. Bei uns bildeten sie – weniger schön als praktisch, aber sehr liebevoll arrangiert – in einem zum Baumständer umfunktionierten Bierkasten die Winter-Deko, bis sie spätestens zu Ostern alle Nadeln verloren hatten und entsorgt wurden. Wir waren wirklich sehr leidenschaftliche Gärtner!

Doch an welches Grün ich mich bei der Bochumer Wohnung sehr gerne erinnere: Im Garten wuchs eine riesige Trauerweide, in deren Baumkrone wir aus dem dritten Stock guckten. Sie über die Jahreszeiten zu beobachten war ungemein faszinierend; von den herrlichen hellen Grüntönen im Frühjahr bis zu den (zu selten) wunderschön schneebedeckten Zweigen im Winter; als beruhigender Schatten im Mondlicht in durchgequatschten Balkonnächten und mit rosa Reflexen und Lichtspielen im Sonnenuntergang.

Außerdem sorgte die Trauerweide dafür, dass wir das gut befahrene Güterzuggleis dahinter nur hörten, aber nicht sehen konnten. Ich habe neulich, nach fast 20 Jahren, mal bei Google Maps geguckt und mich sehr gefreut zu sehen, dass die gute alte Trauerweide immer noch da ist.

Pfarrers Apfelbäume und wilde Wiese: Mein erster Garten (2012)

Zu meinem ersten Garten kam ich sehr zufällig im Jahr 2012: als Mieterin in einem niedersächsischen Pfarrhaus. Es gibt Orte, an die kommst du und denkst, was für ein perfekter Ort, und dies war für mich einer. Vor dem Haus stand im Süden eine riesige Hoflinde. Unserer Mietwohnung in dem alten Fachwerkhaus am Dorfrand war der größte Teil des Pfarrgartens zugeordnet. Dieser bestand hauptsächlich aus einer Wiese, darauf standen fünf alte Obstbäume, drei uralte Holunderbüsche und eine beträchtliche Hecke mit weißem Flieder.

Unter den Dachziegeln wohnten ganze Spatzenkolonien und auf den Deckenbalken der Stallgebäude nisteten Rotschwänzchen. Das war ein eingewachsener Garten an einem glücklichen Fleckchen Erde, der mich zwar mit offenen Armen willkommen hieß, aber auch daran erinnerte, dass er mich nun wirklich nicht brauchte: dass er lange vor mir da war und noch lange nach mir prima zurechtkommen würde. Es war ein Garten, der mich Respekt lehrte.

Ich fing an, zu lernen, was zu tun ist. In den Rabatten ums Haus fand ich im ersten Sommer, als ich noch mit dem Entdecken beschäftigt war, eine weiße, ungefüllte Rose, die wie zum Dank fürs Freilegen in den Folgejahren unglaublich blühte. Der Boden war schwer und lehmig und machte Pflanzarbeiten zu etwas, was ich mir lieber dreimal überlegte.

Mein Entwerfer-Hirn jedoch funktionierte auch draußen schon gut. Ich sah fehlende Zonierungen und ergänzte Beete, Sträucher und Hecken. Außerdem probierte ein kleines Kräuter- und Nutzbeet aus, legte mich mit zu massiven Brennnesselbeständen und Kratzdisteln an und versenkte jede Menge aus Mitleid bei Aldi adoptierte Krepelpflanzen in der Hoffnung, dass es ein bisschen mehr blühen würde.

Der Pfarrgarten war, rückwirkend betrachtet, mein persönlicher „Landlust-Garten“. Obwohl die Ausstattung des Gartens ausbaufähig schien, hatte ich vorher nie über perfekt platzierte Apfelbäume (in diesem Fall übrigens eine extrem leckere Goldparmäne) nachgedacht und darüber, dass manche Gärten wirklich prädestiniert dafür sind, einfach ab und zu zu mähen, Obst zu pflücken und die Bäume zu schneiden und ansonsten einen Tisch unter den Baum zu stellen und das Draußensein zu genießen. Und wenn das der Zielzustand ist, dann gibt es einen Weg dorthin.

Ich bin sehr froh, dass mein erster Garten einer war, der Respekt vor eingewachsener Schönheit lehrt. Hätte ich auch nur sehr kurz darüber nachgedacht, in diese Szenerie eine Plastik-Loungegarnitur, einen Stabmattenzaun oder Beton-Pflanzringe zu arrangieren (keine Sorge, hab ich nicht 🙂 ), hätte er mich vermutlich ausgelacht.

Fatalismus-Gärtnern und jede Menge Vogelfutter: Mein zweiter „Garten“ (2016)

Aber das sollte nicht mein Garten bleiben. Eine Trennung, ein Jobwechsel und ein Umzug brachten mir stattdessen für ein Jahr Garten Nr. 2, das genaue Gegenteil: ein trauriges totgefrästes Stück Ex-Rasen-Brache in einer der Hildesheimer Börde abgerungenen Siedlung mit Mehrfamilienhäusern und Garagenhöfen, wie ich sie aus dem Ruhrgebiet kannte.

Drumherum hätte Landleben sein können – wenn es keine Menschen gäbe. Die Börde-Landschaft ist hochindustrialisiert, es gibt riesige Felder mit hochgiftiger Landwirtschaft, einen Kaliberg und sonst – nüscht. Der zur Wohnung gehörende „Garten“ war zu Beginn ebenfalls einfach nur vorhanden, mehr nicht.

Ich kämpfte mich durch die traurigen Placken, spendierte der Fläche jede Menge Saatgut-Reste und installierte eine Bewässerung durch das Waschküchenfenster. Immerhin: Es stellte sich heraus, dass in kurzer Zeit ein Stück Land zu einem grünen Ort voller Leben werden kann.

Obwohl oder weil es mir in dieser Umgebung deutlich an Hingabe fehlte, habe in den ehemaligen Rasen spontan offenbar genug „Potenzial“ versenkt. Und was dann passierte, hatte ich nicht erwartet: Die Wüste erwachte tatsächlich zum Leben! Sogar ein Distelfinkenschwarm fand den Weg in meinen Minigarten, und es gab plötzlich auch viele andere Vögel, die hier anscheinend ihr „Insektenbuffet“ genossen (ich glaube, eine Mischung hieß wirklich so ;)).

Nebenan in den akkuraten Schwarzbrachegärten lebte deutlich weniger – und das soll niemand falsch verstehen, mit den Nachbarn blieb es friedlich, aber die Wahl der tierischen Gäste fiel eindeutig zu meinen Gunsten aus. Trotz dieser Erfolge mit Baumarkt-Mischungen soll das hier jetzt aber keine Empfehlung zum Nachmachen sein! 😉

Stadtparkflair, Eichen und Heidesand: Mein Garten ab 2017

Die Börde blieb zum Glück ein kurzer Zwischenstopp, und 2017 zogen wir in unser jetziges Haus mit einem ca. 2000 m² großen Grundstück ein. Der Garten, ein Kind der 1960er Jahre, war eine gut aufgeräumte Stadtpark-Fläche: viele Thuja- und Kirschlorbeersträucher, serbische Fichten, Cotoneaster, jede Menge Rasen, der offenbar akribisch gegen Moos und anderes Leben verteidigt wurde, und ein paar große alte Eichen. Alles in allem nicht altersgerecht (für uns), „pflegeleicht“ (wenn man gerne Rasen mäht …) und nicht besonders abwechslungsreich – und damit wenig geeignet für Menschen, die Leben und Dynamik mögen und auch mal etwas Überraschendes entdecken wollen.

Und vor allem war dieser Garten zu groß, um ihn mit Freude so akribisch geleckt zu erhalten – warum auch? Da hatten mehr Lebewesen Platz als zwei Berufstätige ohne Kinder und ohne Golfplatz-Ambitionen.

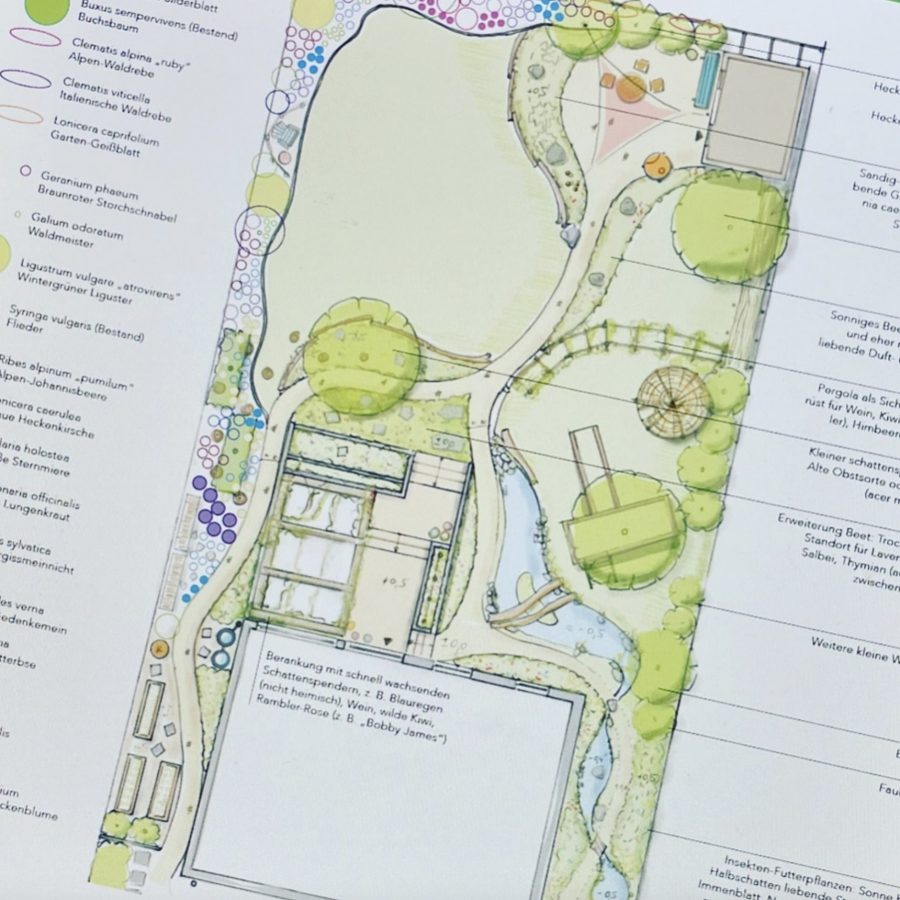

Ich suchte nun endgültig aktiv nach Menschen, die auch fanden, dass Gartenleben zusammen mit der Natur stattfinden muss, nicht als ein Kampf dagegen. Ich fand den Naturgarten e.V. und wurde umgehend Mitglied. Ein Jahr später stieß ich auf das Hortus-Netzwerk. Im Herbst 2019 baute ich das erste Magerbeet, machte einen Permakultur-Gartenbaukurs, fuhr zum ersten Mal Minibagger und begann, im großen Stil Baumaterialien zu “horteln”.

Fortbildung zur Naturgartenplanerin: Yay, finally!

Ich bin kein Mensch der langen Planungen, und der Zufall ist mein Freund. Schon 2018 entdeckte nebenbei die Fortbildung zum Planer für naturnahes Grün. Sie löste bei mir ein gewisses Kribbeln im Stammhirn aus – was immer passiert, wenn ich etwas spannend finde. Ich fand damals aber auch, ich habe eigentlich schon genug studiert …

Im Januar 2020 meldete ich mich trotzdem an und erwischte mit Glück einen freien Platz für den Kursstart Herbst 2021. In der Zwischenzeit baute ich weiter Trockenmauern aus geschenkten Materialien, legte Sumpfbeete und Totholzhecken an, experimentierte mit Saatgut und Stauden, legte noch mehr Beete an, lernte Sensen und bekam meine Motorsäge.

Der Garten verwandelte sich in der Konsequenz mehr und mehr in einen lebendigen Raum voller Pflanzen, Insekten und Tiere. Er wurde zu meinem Laboratorium, in dem ich bis heute alles Mögliche ausprobiere und mich freue, was auf saurem Sandboden wächst und gedeiht.

Und dann begann die Fortbildung, die sich anfühlte wie endlich nach Hause kommen. Nach dem ersten Kurswochenende war klar, dass wir hier von „Berufung“ reden: Ich mache das gar nicht nur für mich. Naturerlebnisse zu schaffen, ist das, was ich tun will, und zwar als mein Beitrag, die Welt da, wo ich es kann und darf, zu einem besseren Ort zu machen.

Der Rest ist Geschichte – bzw. das vorläufige Ende der Geschichte kannst du den weiteren Texten und Bildern meiner Seite hier entnehmen 😊.

Fazit

Meinen Landlust-Garten vermisse ich immer noch, aber ich bin froh, dass ich ihn hatte. Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.

Auch wenn ich in der Zwischenzeit Gärten und Grünflächen für andere geplant und mitgebaut habe, bleiben die eigenen Gärten und die eigenen Umgebungen das, was uns prägt – denn sie sind unsere Lebensumgebung. Oft merken wir erst deutlich später diesen wichtigen, prägenden Einfluss.

Deswegen finde ich es so unglaublich wichtig für künftige Generationen, aktiv Orte zu schaffen, die uns auf diese Weise prägen und unser Handeln als Menschen auf der Welt (mit)beeinflussen.

Ich habe in der Fortbildung die Bestätigung und die Befähigung für meine Mission bekommen: Meine Leidenschaft für buntes, wildes Leben will ich nicht für mich behalten – vor allem nicht in dieser Zeit mit diesen Herausforderungen. Mein Ziel ist es, dir und ganz vielen weiteren Menschen da draußen zu helfen, ihre eigenen Gärten naturnah zu gestalten und dadurch zu erleben, wie glücklich Naturerlebnisse machen. Jeder von uns kann einen kleinen oder auch richtig großen Beitrag leisten, um die Welt – vor allem für uns und unseren Nachwuchs – ein Stück besser zu machen.

Brauchst du auf deinen wilden Wegen noch eine Reisebegleitung? Ich freue mich darauf, mit dir den Weg zum naturnahen Garten zu gehen! Hier geht es zum Kontaktformular.