Was?! Kurzgeschorene Rasenflächen sind gar nicht der Inbegriff von naturfeindlicher, menschengemachter Umgebung? Sondern ein uralter, wahnsinnig artenreicher Lebensraum?

„Die Rasen-Revolution“, das neue Buch von Ulrike Aufderheide, stellt unsere Naturgarten-Prinzipien in Frage. Der Rasen, so wie wir ihn kennen – eine hochgedüngte, perfektionierte, vom Mähroboter akribisch kurz gehaltene, von jedem unverschämten Blümchen und lästigen Insekten befreite und damit unglaublich tote Teppich-Monokultur – gilt doch geradezu als Inbegriff des naturfeindlichen Gartens. Was daran kann bitte natürlich sein? Dieser Frage geht die Lektüre nach – und kommt zu überraschenden Erkenntnissen.

Dem Rasen eilt also, insbesondere unter Naturgärtnern, ein schlechter Ruf voraus. Ulrike Aufderheide selbst hat schmunzelnd eingeräumt, dass sie nicht gedacht hätte, mal Partei für den Rasen zu ergreifen 🙂 . Doch im Zuge der Lektüre wird schnell klar:

Nicht der Rasen an sich ist unnatürlich, sondern was wir Menschen in viel zu vielen Gärten heutzutage aus ihm machen. Doch das lässt sich ändern!

Die „Rasen-Revolution“ hat einen friedlichen Charakter: Es geht darum, „aus einem hässlichen Feind einen wunderschönen Freund zu machen“ (S.9). Wir müssen unsere lieb gewonnenen Rasenflächen zugunsten der Artenvielfalt also nicht aufgeben, sondern können sie mit relativ einfachen Mitteln (wieder) in den unersetzlichen Lebensraum zurück zu verwandeln, der sie ursprünglich waren.

Ein Blick in die Vergangenheit – „Die Geschichte von den Wiesen und Weiden“

Von wegen, kurzes Grasland ist eine Erfindung der Zivilisation! Schon vor Jahrmillionen, lange bevor der Mensch in Mitteleuropa sesshaft wurde, waren es Herden großer Pflanzenfresser wie Auerochsen und Wildpferde, die durch ihr Weideverhalten die Landschaft gestalteten. Sie fraßen und trampelten und hinterließen fortwährend kurz gefressene oder offene Bereiche. Baumsämlinge hatten nur im Schutz dorniger Sträucher die Chance, zu mächtigen Bäumen heranzuwachsen. Die Landschaft war dadurch kleinteilig und mosaikartig: ein stetiger Wechsel aus offenen, verbuschten oder von hohen Bäumen geprägten Bereichen.

Später sorgte der Mensch zwar für eine drastische Dezimierung der frei lebenden Großtierherden – nicht zuletzt indem er sie jagte und sich davon ernährte. Jedoch übernahmen dann „seine“ gezüchteten Nutztiere den Job: Sie hielten die Landschaft offen und verhinderten den flächendeckenden Aufwuchs von Wald. Erst die Markenteilung im 19. Jahrhundert legte die Beweidung nur noch auf ausgewählten Flächen fest – und veränderte die Landschaft damit grundlegend. Erst jetzt konnten, vor Viehverbiss geschützt, die dichten Wälder wachsen, die wir heute kennen.

Kurze Wiesen sind kein Widerspruch zu Artenvielfalt – im Gegenteil!

Wir lernen im Buch: Was wir als „Rasen“ kennen – kurz gehaltenes Grasland – hat schon vor uns Menschen existiert. Nicht zuletzt wegen ihres Artenreichtums spielen Wiesen- und Weideflächen in Zeiten der Biodiversitätskrise eine zunehmend große Rolle, und ihr Erhalt wird immer drängender. Doch lange Zeit hat die Wissenschaft Weide- und Wiesenlandschaften als „künstlich“ betrachtet und den Wald als „natürlich“ – und tut es zum Teil immer noch! Dieses Paradigma prägt bis heute(!) die Bewertung von Lebensräumen auf Naturschutz-Ebene, wo es für die ursprüngliche kleinteilige Weide- und Wiesenlandschaft keine treffende Kennzeichnung als schützenswerten Lebensraum gibt (außer in Skandinavien).

Deswegen verschwinden bis heute in Europa die höchst artenreichen Wiesen und Weiden, während der deutlich artenärmere Wald weiterhin als „Nonplusultra“ gilt. Höchste Zeit, das zu ändern!

Die wenigen erhaltenen Weideflächen in Europa gelten, verglichen mit dem Wald, immer noch als weniger wertvoll und laufen Gefahr, in Förderprogrammen zugunsten von Aufforstungsprojekten zu verschwinden. Nach Lektüre des Buches wird die zugrunde liegende Absurdität sehr klar: Die prägenden Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts kannten die Jahrmillionen alten, von Tierherden geformten Landschaften nicht mehr, weil die Politik wenige Jahrzehnte zuvor die Beweidung nur noch auf ausgewählten Flächen erlaubt hatte – und als Folge beschrieben sie den überall aufgekommenen Wald als ursprünglichen Zustand der Natur Mitteleuropas. Und dieses Missverständnis hält sich so nachhaltig, dass die die Biodiversität erwiesenermaßen fördernde Beweidung in Naturschutzgebieten teils bis heute als „menschlicher Eingriff“ nicht gestattet wird.

Praxis – „Das Beste aus zwei Welten“

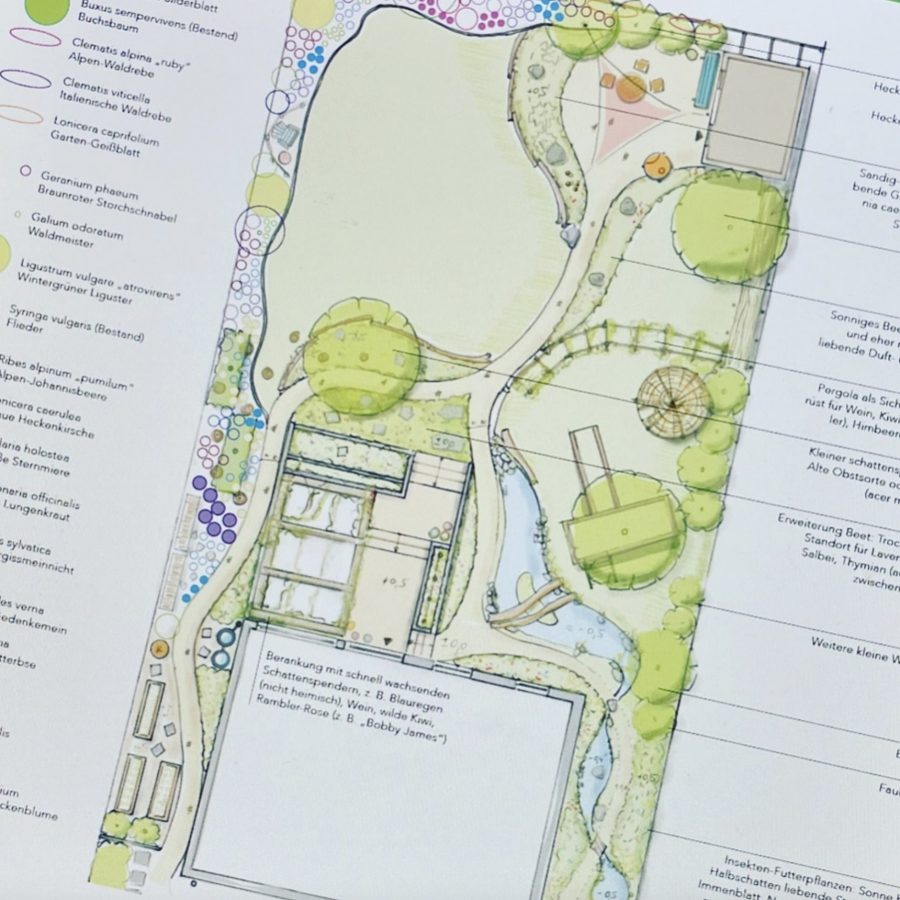

In der zweiten Hälfte des Buches wird es praktisch: Ulrike Aufderheide zeigt detailliert, wie man einen „toten“ Intensivrasen in eine artenreiche, klimaresiliente Fläche verwandelt. Von der Neuanlage bis hin zur Umwandlung bestehender Flächen, die korrekte Pflege, den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Werkzeuge zum Mähen bis hin zum Umgang mit auftretenden Herausforderungen (Wasser, Wühlmäuse, Moos …) – alles, was an Wissen und Technik für einen gelungenen neu gedachten Blumen-Kräuter-Rasen erforderlich ist, wird verständlich erklärt.

Und auch die Frage, wie wir denn nun auch außerhalb unserer Gärten auch im Naturschutz mit größeren Arealen umgehen können, wird beantwortet. Der Schlüssel für den Erhalt liegt bei allen offenen Flächen darin, sich die großen Pflanzenfresser als Landschaftspfleger zum Vorbild zu nehmen. Je näher wir ihrer Art, eine Landschaft zu behandeln und zu formen, kommen, desto abwechslungs- und artenreicher und wird sie.

Pflanzenlisten für jeden Standort

Natürlich kommt die Auswahl der richtigen Pflanzen nicht zu kurz. Das Buch beinhaltet, wie in Naturgarten-Publikationen üblich, detaillierte Listen, welche Pflanzen sich für verschiedene Boden- und Klimabedingungen eignen. Mit ihnen könnt Ihr eine ausgewogene Mischung schaffen, die das ganze Jahr über blüht und Lebensraum für Insekten und andere Tiere bietet. Herausgehoben wird natürlich auch die Bedeutung einheimischer Pflanzen, die mit den lokalen Bedingungen umgehen können: Im Rasen sind sie besonders robust und pflegeleicht, und selbst ihr Regenerationspotenzial passt sich in kurzer Zeit verschärften Klimabedingungen an.

Über das ganze Buch verteilt finden sich außerdem immer wieder herausgehobene Portraits von Partnerschaften zwischen Pflanzen und „ihren“ Tieren, die mit ihrer unzertrennlichen Verbindung weitere „Indizien“ für den seit Jahrmillionen bestehenden Landschaftstyp und seine Bewohner darstellen.

Beeindruckendes Wissen trifft Leidenschaft

Ich hatte das große Vergnügen, meine ehemalige Dozentin Ulrike Aufderheide mit dem Vortrag, der die Erkenntnisse des Buches „Die Rasen-Revolution“ vorstellt, bereits im Rahmen der Naturgartentage im Februar 2024 live zu erleben. Eine unbedingte Empfehlung für die Zukunft! Jeder Vortrag von Ulrike Aufderheide lässt einen sprachlos zurück, öffnet jede Menge Augen und stellt bis dahin Selbstverständliches in Frage.

Ulrikes Begeisterung ist dabei immer ansteckend und findet sich auch im Buch wieder. Die praktischen Tipps sind fundiert und praxisnah und motivieren dazu, sofort mit der Umsetzung zu beginnen.

Fazit: Lass uns „Rasen“ neu entdecken!

Für alle, die naturnahes Gärtnern lieben und ihren Rasen zwar kurz lassen, aber gleichzeitig in ein Paradies für Pflanzen und Tiere verwandeln wollen, ist dieses Buch ein absoluter Gewinn. Ulrike Aufderheide zeigt, dass Ihr Euch nicht von der bewährten Rasenfläche trennen müsst – im Gegenteil! Ein artenreicher Blumen-Kräuter-Rasen ist unglaublich schön anzusehen und zugleich ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.

Wer also bereit ist, sich auf neue Wege in der Gartenpflege einzulassen – im Prinzip in bester Rindermanier 🙂 – findet in diesem Buch alle erdenklichen Anregungen und praktische Tipps.

(Nicht nur) als Planerin für naturnahe Grün- und Freiräume kann ich dieses Buch wärmstens empfehlen, wenn Ihr nicht nur Euren Rasen artenreicher machen möchtet, sondern dabei auch tiefer in die „Rasen, Weiden und Wiesen“-Materie einsteigen wollt.

Und ich würde sogar soweit gehen, das Buch auch denen unter Euch zu empfehlen, die überhaupt keinen Rasen haben, sich aber für Naturschutz und elementare natürliche Zusammenhänge interessieren: Wie in diesem Buch (überfälligerweise) mit dem Paradigma vom natürlichen Wald aufgeräumt wird und die verloren gegangene Kenntnis über die Rolle der von uns ausgerotteten großen Tierherden endlich wieder zum Vorschein kommt, sollte eigentlich in jedem Biologiebuch stehen – insbesondere in Zeiten des Artensterbens. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft 🙂 .